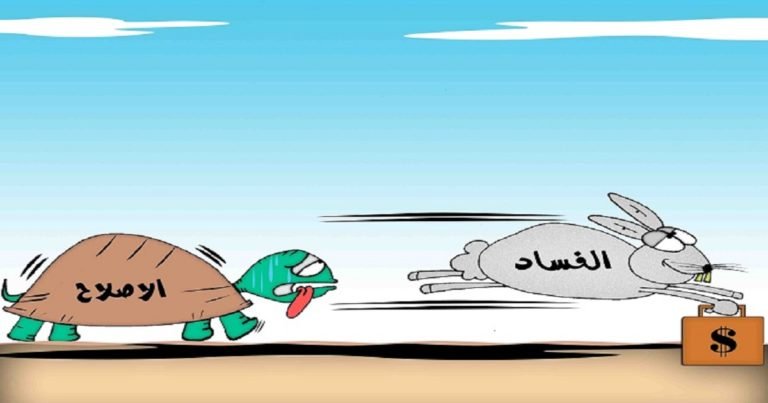

يظن البعض أن الفساد هو المشكلة، وأنه يكفي استبدال الموظفين الفاسدين بمن هم أنزه لتتحسّن الخدمة في القطاع العام. لكن للأسف، أن المشكلة الحقيقية أعمق من ذلك بكثير. فحتى لو افترضنا أن أنزه النّزهاء، وأفضل الفضلاء استلموا وظائف الدولة من أعلاها (رئاسات، ووزارات، إلخ…) إلى أدناها (موظفون حكوميون، وأجراء، إلخ…)، وقدّموا أفضل ماعندهم؛ فإن النتيجة ستظل مخيبةً لآمال المواطن، لأن لبّ القصيد ليس الصّفات الشخصية للموظف العمومي، بل طبيعة العمل البيروقراطي، الذي يدفع إلى انحدارالنوعية، والخدمة، و إلى ارتفاع الكلفة.

مثلاً:عندما يتذمّر المواطنون من بُطء المعاملات في دائرة حكومية معينة، فهم لا يقارنون نوعية الخدمة العامة، بخدمة عامة أخرى، مثل تخليص معاملة في دائرة أخرى؛ لأن المعاملات في كل الدوائر بالسوء نفسه. هم يقارنون رداءة الخدمة في القطاع العام مع ماهو متعارف عليه في القطاع الخاص. ففي القطاع الخاص، حينما تدخل محل لبيع الثياب مثلاً، ترى عادةً حماسة عند البائع لمساعدتك، ومعرفة ما ترغبه، وفهم حاجتك، فينصحك باللّون المناسب لبشرتك، وبالطراز الذي يتناسب مع تضاريس جسدك، وهو يمنحك وقته من دون كللٍ أوملل، ويفرح عندما تقرّر الشراء، ويشكرك، ويتمنى لك العودة في القريب العاجل إلى محله. أما عندما تذهب إلى مؤسسة ما في القطاع العام من أجل تخليص معاملةٍ ما، غالبًا ما يستعوذ الموظف الحكومي بالله، ويتجهّم وجهه، ويرتفع ضغطه، ويعاملك بعصبية، ولا يأبه لمشاعرك أو مصلحتك، ولا تهمّه خدمتك. وفي النهاية عليك أنت أن تشكره. والسبب هنا ليس مطلقًا أن الموظف العمومي إنسان سيىء أو كسول. بل على العكس تماماً، غالباً ما يكون هذا الموظف نزيهاً، ونشيطاً، ومحباً لعمله، ولكنه لا يملك خيار التصرف بطريقة أخرى. فلو كان سيئاً، لكان عرقل تنفيذ المعاملة، وأخّرها من أجل الحصول على رشوة، أو برطيل. ما الذي يمنع هذا الموظف النجيب والمحب الذي يعمل في القطاع العام، من تأدية عمله بشكل يخدم فيه مصلحة المواطن، مثلما يحصل في القطاع الخاص؟ وبشكل عام، ما سبب رداءة الخدمة في القطاعات التي تديرها الدولة من تعليم، ومستشفيات الحكومية، ومعالجة النفايات، وكهرباء، وبنى تحتية، إلخ.؟

أولاً، إجبار المواطن على الرضوخ. من أجل بيع إنتاجه، يحتاج صاحب العمل في القطاع الخاص إلى إقناع الزبون بالشراء من عنده، فيحرص على خدمته بأفضل طريقة ممكنة، ومساعدته، وتلبية حاجته. أما في القطاع العام، فلا حاجة لإقناع الزبون أوخدمته، لأن الزبون ليس مصدر التمويل. إن كلفة الطوابع مثلاً، لا تغطي مطلقاً كلفة المعاملة من معاشات موظفين، ومكاتب، وصيانة، ومصاريف أخرى. وفاتورة الكهرباء أدنى من سعر الكلفة، وإستعمال الطرقات والمستشفيات والمدارس الحكومية شبه مجاني. إن الكلفة الحقيقية للخدمة تُرفع إلى الوزارة المعنية، التي ترفعها بدورها إلى الحكومة، وتحصّلها عن طريق أموال الضرائب، والدين العام. وبالتالي، فإنّ مصدر تمويل الخدمات العامة لا يأتي من المستفيد من الخدمة بل من الوزارة. فتنقلب الآية، ويجبر المواطن على الرضوخ لسوء النوعية، وتدليل الموظف، وإسعاده، إذ يستطيع هذا الأخير أن يحرمه من الخدمة، من دون أن يتمكن المواطن من المحاسبة.

ثانياً، الدفع القسري. يتغنى بعض محبي تدخل الدولة في الإقتصاد، بمجانية الخدمات ويتناسون أن كلفتها تصرف من جيب المواطن (دافع الضرائب) الذي لا يملك خيار رفض دفع الضريبة. بما أن المواطن يدفع قسراً، عبر الضرائب، كلفة الخدمات العامة، فلا يوجد من حافز للموظف الحكومي لخدمة الزبون. إن كان المواطن غير راضٍ عن الخدمة في القطاع الخاص، يمكنه معاقبة البائع عبر الإمتناع عن الشراء منه والشراء من عند غيره. أما في القطاع العام، فإن الإمتناع عن الشراء، يريح الموظف الحكومي من العمل، إذ أن المواطن سيدفع ثمن الخدمة في نهاية المطاف، غصباً عنه، عن طريق الضرائب. حتى لو كان المواطن مستاء من نوعية التعليم في مدرسة رسمية ما، أو من نوعية الطبابة في مستشفى حكومي ما، أو من موظف لا يعمل وأخر لا يذهب إلى العمل، وحتى لو كان المواطن ضد مبدأ التدخين وقررت الدولة دعم مؤسسة التبغ والتنباك، فهذا المواطن عينه، يدفع عنوة، لجميع هؤلاء عن طريق الضرائب.

ثالثاً، تجريد المواطن من الخيار. غالباً ما تعطي الدولة لنفسها، أو لشركة محسوبة عليها إحتكار إنتاج سلعة ما أو خدمة ما، كالإتصالات، والكهرباء، وجمع النفايات، والطيران، وإدارة الموانئ والمطارات، وجمع الضرائب، ألخ. وتحرم المواطن من الإستفادة من المنافسة. فمثلاً، إذا إمتنع المواطن عن شراء الكهرباء من الدولة بسسب انقطاعها الدائم، فعليه العيش في العتمة؛ وإن قرر عدم استعمال الطرقات العامة بسبب الزحمة، يحبس في منزله؛ وإن رفض خدمة جمع النفايات بسبب سوء معالجتها، يطمر بالقمامة؛ ألخ. لا يمكن للمواطن شراء الخدمة من أي مكان أخر، لأن الدولة تمنع دخول شركات إلى هذه القطاعات حتى لو ارادت هذه الشركات البيع بكلفة أقل وتقديم نوعية أفضل.

رابعاً، مكافأة الفشل ومعاقبة النجاح. يتغنى القطاع العام بكونه لا يبغى الربح، وهدفه المصلحة العامة. وصحيح أن الإدارات العامة لا تحقق الربح، وتتكبد الخسارة! لكن هذا لا يخدم المصلحة العامة، بل يثقل كاهل الدولة والمواطن بالضرائب والديون. كما أن زيادة الاستثمار في القطاع العام، غير مرتبط بالإنتاجية (إذ أنه يعمل بخسارة أصلاً)، وبتالي فهو غير مرتبط برضى المستهلك عن الخدمة. بل على العكس، عادةً ما يتم الإستثمار من أجل مكافأة الفشل. فإذا نجحت مؤسسة عامة بتأمين خدمة مناسبة، تنتفي الحاجة للإستثمار فيها، أما إذا فشلت بتأمين الخدمة، فيرصد لها أموال إضافية. والأمثلة على ذلك كثيرة، فمؤسسات كهرباء لبنان، تشكل نزيفاً سنوياً لخزينة الدولة، والكهرباء ما زالت تنقطع بمعدل 12 ساعة يومياً، كما أن الإعتمادات المخصصة للقوى الأمنية ترتفع عند حدوث عمل إرهابي، أي عند فشل هذه المؤسسات بالقيام بدورها الوقائي.

خامساً، عدم وجود مقياس للنجاح والفشل. إن هاجس الربح والخسارة هو ما يبقي صاحب العمل صاحياً يعمل في اللّيل، ومتيقّظًا لحاجة زبائنه، ولرغباتهم المعلومة منها والمجهولة. هذا المعيار مفقود في القطاع العام. إذا إكتشف مدير مصلحة عامة طريقة لتحسين الخدمة ، فما عليه إلا أن يرفع الطلب إلى الوزير المختص، من دون القدرة على دراسة جدوى هذا التحسين. وحتى لو أراد هذا المدير دراسة الجدوى بكل نزاهة وشفافية، فلا يمكنه معرفة إستعداد الزبون لتحمل الكلفة الإضافية لهذا التحسين ، إذ إن المواطن لا يدفع إختيارياً، بل يجبى منه المال قسراً. كما لا يمكن معرفة ما إذا كانت كلفة هذه الخدمة مرتفعة أكثر من اللازم، بسب عدم وجود منافس يمكن المقارنة معه. ولا يمكنه الرجوع عن الإستثمار الخاطئ في حال حصوله، لأنه لا يمكن معرفة الخطأ من الصواب بغياب معيار الربحية. مثلاً، تم تجهيز المدارس الرسمية في عدد من الدول العربية بكاميرات مراقبة. إذا غضينا النظر عن اشكالية التعدي على خصوصية الأساتذة والتلاميذ، ونظرنا فقط إلى الجزء الإيجابي لهذه العملية، أكيد أنه تم تحسين نوعية المراقبة من خلال هذه الكاميرات. لكن بعض الأسئلة تطرح نفسها: هل كان هناك شغب كبير في كل من هذه المدراس يبرر هذا الإستثمار؟ وهل تم شراء الكاميرات بالسعر المناسب؟ لا يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة بسبب طبيعة القطاع العام.

سادساً، التركيز على الوسائل بدل النتيجة. بما أن تحسين الخدمة ممكن دائما، فلا حدود لطلب للاعتمادات الإضافية من قبل المؤسسات العامة. فبعد كاميرات المراقبة، يمكن أن تزود المدارس الرسمية بكاشف للمعادن، وبجهاز ليزر لإلتقاط الحركات، وبمدقق بصمات الإصبع والعين، بأدوات أخرى يمكن استيحائها من أفلام جيمس بوند والرجل الوطواط. كل هذه الإختراعات قد تحسن من أمن المدارس، لكن هل هذا التحسين يوازي الكلفة؟ لذا، يلجأ المدراء العامين والوزراء إلى وضع قيود، وتوجيهات، وإرشادات، وأساليب عمل من أجل الحد من هذه النزعة اللامتناهية لدى الإدارات العامة لطلب المزيد من الأموال، لأن ميزانية البلد لا تحتمل. لكن هذه التعقيدات تقيد من حركة الموظف، وتحدّ من قدرته على القيام بخدمة الزبائن. لذا حتى لو كان هذا الموظف نشيطاً، ونجيباً، ونزيهاً، فإن طبيعة الإدارة العامة تمنعه من القيام بإسعاد الزبون.